「スナイデル」14年秋冬物展示会の前日。全国店長会が開かれ、店長らがデザイナーたちから商品の説明を受けている。それをよそに、熱心に商品を見て回る人影が。社長の近藤広幸だ。「会議抜け出してきちゃった。俺は服が好きなんだ!って」と笑い、また商品の海に飛び込んだ。そんな近藤率いるマッシュスタイルラボが、快進撃を続けている。いいものを作るため、お客に喜んでもらうために全力を尽くす。ピュアな姿勢が型破りな手法に発展し、ファッション業界に風穴を開けている。

=敬称略

”全てはお客を喜ばせるため”

全国店長会の前日。展示会準備で大忙しの日だ。展示会は年4回。スナイデルは、1回につき服170~190型、雑貨70~80型を揃える。期中企画はせずに勝負する。トレンドに敏感な20代女性向けのブランドでは珍しい。「逆に期中企画ってどうして必要なの?って思うんです」とは、取締役MD本部本部長の須藤誠。「僕たちは後追いブランドじゃない。お客に常に新しさを感じてもらうためには、これが自然」と強調する。

準備中、逐一検討会が開かれる。5色展開で作ったサンプルの色を絞る作業で、デザイナーに加え、MD、生産管理、プレス、店舗マネジャーが参加する。須藤以外は全員女性。「肩開きを久しぶりに着る時、どっち着るかな?」と執行役員企画部部長の楠神あさみが聞くと、「えー、黒着たい」「白はなしだと思います」と様々な意見が飛び交う。

上下関係はなく、数字の話も出ない。最終ジャッジは、着たいかどうか。楠神が全員が納得するまで問いかける。そうして、選りすぐりの商品をディスプレーして、最後は会場を一周する。「気持ちが高ぶらない場所があればやり直し。少し違うだけで、バイヤーの買い付け、雑誌編集者の取り上げ方が変わる。ここで全てが決まるんです」。作業は深夜まで続く。

「スナイデル立ち上げ当初は、商談中にサンプルを見ながら、○○円!って近藤社長が値付けしていましたよ。完全に見た目判断」と、当時を知る百貨店関係者はいう。

「(グループ会社が今春立ち上げた)ミラオーウェンでは、今まさにそれをやってますよ」と近藤が話す。「立ち上げから1年間は、自分がそうやって値付けしている。その肌感覚を覚えた人たちが、ブランドを作っていくんです。下代(卸価格)ありきで値付けすると、どういう人たちを喜ばせたいのか見失っちゃう」

スナイデルの検討会では、須藤は口を挟まず、電卓をたたき続けていた。しかし、女性社員の「かわいい!」という声の大きさや、もらした一言まで耳を澄まし、値付けに反映させる。判断に迷った時は、いくらなら買いたいかと問う。

「デザイナーも、価格を安くつけられるほうが喜ぶ」と楠神。「デザイナーの気持ちが消費者に近いんです。安いほうが、自分も着られるじゃないですか」。〝いい物を買いやすく〟にこだわるため、平均原価率は30%台後半と高い。

別の百貨店関係者は、「大半のアパレルは、コートがこの値段ならニットはこの値段という考え方。でもマッシュは、コートには2万円出すけど、ニットは1万円未満で欲しいっていう女の子のリアルな感覚を上手に反映している」と評価する。

◇◇◇

マッシュスタイルラボは98年、CGアニメーション制作のスタジオ・マッシュとして創業した。ファッション事業を立ち上げたのは05年。何から手をつければいいのか分からず、近藤がミシンを買ったという話もある。楠神も建築デザイナー出身でファッションは未経験。そんな素人集団だった。

近藤が「自分が本当に納得しないと投資できない」と言うように、安易に社外の力に頼らず、自己流を追求してきたことが強みになった。服の生地や色、付属品だけでなく、什器やマネキンまでオリジナルで作る。ブランドロゴやカタログ、ショッパーもグループ会社が製作する。とことん自前主義を貫き、ブランドイメージをぶらさず発信している。しかし、楠神は「マッシュはものづくりが好きな集団。作りたいものを作ろうとするとオリジナルになるだけ」と至ってナチュラルだ。

売れ筋を追うことによる商品の同質化、コストありきの価格設定、安易な外部委託がファッション業界に広がり、今やそれが当たり前になった。マッシュスタイルラボの手法は、逸脱しているように見えるが、本来は業界の〝型〟だったはず。ものづくりと企業戦略から同社の強みを探る。

《つくる編・MD》非効率でも最高のものを

期中企画をしないため、年4回の展示会でいかに満足させられるものを作るかがカギだ。それにつぎ込む金額はかなりのもの。マッシュスタイルラボが、ものづくりに投資する会社と言われる理由はここにある。

サンプル代1億円

「うちは外部からベテランを入れてチーフに据えてやるブランドは全くない。一流に育つには、通常のデザイナーの何倍もの経験が必要になる。そこに投資は惜しまない」と、社長の近藤広幸は強調する。展示会1回につき、「スナイデル」で服170~190型、雑貨70~80型を揃える。その数にも目を見張るが、サンプル代に4ブランドそれぞれが年間1億円をかけるというから驚きだ。

例えば、色。一般的には、商品化する色をロスのないよう決め打ちしたり、主力の色以外は製品にせず、色見本で示す場合が多い。マッシュは3色に絞るとしても、気になる色が5色であれば、全て形にする。非効率だ。

しかし、「不安の中でお客に提供するより、チャレンジして全色を製品で見て、納得するまでやり切る。経費削減も必要だが、ブランド立ち上げから3~5年までは、お金がかかるやり方でベストを尽くす。不器用な経営だけれど、なるべくストレスのないデザイン環境を整えたい」と尊重する。取締役MD本部本部長の須藤誠も、「決して誇れる部分ではないんですけどね」と苦笑いしつつ、「スナイデルの立ち上げ当初から、ものづくりに投資する姿勢は変わっていない」と話す。

ギリギリまで粘る

オリジナル生地の定義は様々で、生地屋に提案されたものを一部変えるだけでオリジナルと呼ぶ企業もある。執行役員企画部部長の楠神あさみは、「うちでオリジナルで作るものは、自分たちで発案するものが多い」という。

20年経過したビンテージ風の生地を作ろうとしても、同じ混率では表現できない。「その風合いを出すところに一番時間をかける」。レースも図案家に要望を伝えながら作り、プリントもキーポイントの色を決めたあと、それ以外の色の出し方を話し込む。そうやって作るため、1カ月~1カ月半かかる。

しかし、展示会が近づくと「いったん頭をまっさらにする」。顧客である女性の気持ちは移り気。デザイナーだって、作り始めた時と今では、気分が変わることもある。どうしても着たくなったものは、OEM(相手先ブランドによる生産)企業に展示会ギリギリに仕上げてもらう。

展示会準備中も、メーカーが引っ切りなしにサンプルを運び、その都度、旬のコーディネートを組み直す。「もちろん企画の段階から、大体のコーディネートのイメージはある。でも、実際商品を目にした時の気分に向き合いたい」。〝今〟を表現するため、展示会の開場時刻まで粘り続ける。

女心にどこまでも寄り添う

「スナイデル」展示会前の検討会。製品は5色作ったが、女性社員の好みが割れ、どうしても3色に決め切れない。そこで、取締役MD本部本部長の須藤誠が口を開く。「じゃあ、4(色)いくか!」。「やったー」と歓声が上がる。「好みが等しく分かれるってことは、それぞれにニーズがあるということ」と須藤。効率より、女心をどこまでも尊重する。同社の姿勢が表れた一場面だ。

気分を〝見える化〟

昨春の立ち上がり、スナイデルは売上高が大きく前年を割った。初めての経験だった。モードに寄った単品コーディネートに偏り、強みの女性らしいアイテムが減っていた。企画側と消費者の気持ちのズレを埋めるために始めたのが、「女性の気持ちマップ」だ。気候の変化で変わる女性の気分を〝見える化〟し、社内で共有している。

同マップは、先物買い客とターゲットから聞いたそれぞれのマインド、ニーズと、女性社員の声を月ごとに当てはめる。例えば4月だと、「新歓、部署異動などの飲み会用の服が欲しい。新人が入るのでおしゃれに」「花見用にアウター、中でもトレンチコート、ゆるニットが欲しい」「まだ寒いのでタイツは必須」と具体的だ。

「タイツをはく時期と脱ぐ時期で、靴の色が変わる。ワンピースのパステルカラーを打ち出すタイミングにも関わってくる」と須藤。細かな気持ちの変化もくみ取り、MDに生かしたいという思いがある。「今は服じゃなくて、カフェで友達とお茶することが女の子たちの一番の関心事。だったら、カフェに行く回数やそこに着ていく服といった、ライフスタイルシーンを具体的にすればするほど、お客にも伝わる」と確信する。

プロパー消化率73%

全国店長会では、店長たちが商品説明を受ける前に、自店で思う強化品番1~5位、ワースト品番1~3位をアイテムごとに投票する。納品日は無視し、1カ月で売り切るイメージだ。以前は、説明後に投票することもあったが、直感を大事にしたくて元のやり方に戻した。

女性の直感を尊重する分、できる限りのデータ収集が欠かせない。商品の平均原価率が30%台と高いため、いかにプロパー消化率を上げるかが重要だ。店長らの投票、展示会での受注状況に加え、自社通販サイトの顧客向け受注会の反応や、雑誌社への商品貸し出しをデータ化し、追加生産をかける。

発注してから納品まで2カ月かかるため、店頭に出してからでは間に合わない。在庫の店舗間移動も、消化スピードごとに商品をランク付けし、効率よく販売スタッフに確認させることで精度が上がってきた。今春夏のプロパー消化率は損益分岐点を大きく上回る73%まで高まった。

《つくる編・店舗》満足したら、破壊する

ギリギリまで粘り、心を込めて作り上げた商品。それを消費者に届ける店作りも、マッシュスタイルラボのオリジナル性が詰まっている。社長の近藤広幸は、服作りはプロデューサーという一歩引いた立場をとるが、店舗デザインは今でも自ら手掛ける。それはまるで、建築デザイン出身の自分が思い切りクリエーションすることで、社員を鼓舞しているようにも映る。

同じ店は作らない

「お店はブランドの総合力として、一番大きなアイデンティティー」と近藤。同じ店作りはせず、半年ごとの出店、改装で常に新しいことにチャレンジする。「1店舗ずつ進化していって、大満足すると破壊したくなる。もうからないよね」と笑う。「スナイデル」の新しい店装は、その〝破壊〟の一つだ。

これまでは、木を多用した温かみある店装だったが、新店装はシンプルなアートギャラリーのように変えた。圧迫感を与えず、見通しをよくして買い回りしやすい軽やかさを意識した。「長年やっていると、店装の明確なチェンジがデザイナーの成長を促す場合もある。商品レベル、店、接客が互いに高めあうことが大切」と語る。

今秋改装した「リリーブラウン」藤井大丸店は、ニューヨークのビンテージショップの2階のVIPルームがイメージ。マネキンは、大理石のような質感を出すために試行錯誤を重ねた。照明は「最後のお化粧」。店の隅であっても、明るく居心地の良い場所にするため、光の当て方まで気を配る。「服がかわいそうになっちゃいけない」。近藤もプライドを賭ける。

創業からのチーム

今春、近藤を含めた役員らは、久しぶりにロンドン、パリにリサーチに行った。そのメンバーの中には、スナイデルの1号店からずっと組んでいる設計事務所の社長もいた。近藤と一緒に街を歩きながら、イメージを共有していった。「近藤社長も職人をリスペクトしていて、上下関係がない。だから、社長のために壁塗りますっていう業者も多いんですよ」という。

単なる取引先でなく、チームの一員として考える。そんな仲間と、しっかり思いを共有することで、ブランドの世界をぶれずに消費者に伝える。他社を巻き込む力も、マッシュスタイルラボの強みだ。

《つくる編・グラフィック》デートシーンまで想像する

ロゴデザイン、カタログ、ショッパー、ネームタグ、ウエアのプリント柄─―これらは、グループ会社のマッシュデザインラボのグラフィックチームが作っている。ブランドのよき理解者が社内にいることは、一貫したクリエーションにこだわるマッシュスタイルラボにとって財産だ。

「これでいい」はない

「こんなに自前でやる会社は珍しい」と、転職組のグラフィックデザイン部チーフデザイナーの阿部一秀は驚く。例えば、カタログだと、フォトグラファーらのキャスティング、ロケハンから、ストーリー仕立ての文章の表現まで手掛ける。コーディネーターは挟まない。ブランドのディレクターやプレスと資料集めに行くなど、アイデアの段階から共有していく。

どう売るかよりも、どう見せるかが判断基準だ。売りたいスタイリングを1ページ目に持っていくのではなく、どういうページ建てだとデザインとして成立するかを優先する。ジーンズのネームタグのデザインも、アイコンとなる女性の前髪のあるなしまで吟味(ぎんみ)して作る。「これでいいや、という言葉は聞いたことがない」

内面まで迫る視点

ブランドロゴは、社長の近藤広幸がデザインする。コンセプト段階からイメージが出来上がっているため、阿部は微調整する程度。阿部が注目するのは、近藤の視点だ。「店やカタログにロゴを配置した時、その空間でどのように見えるかをすごく意識している」という。ショッパーを作る時も、近藤が気にするのは「デートに持って行った時に、彼氏に見られても恥ずかしくないかな」「銀座にいても違和感がないかな」ということ。物そのものだけでなく、ショッパーを持った女性像まで考える。

「うちのブランドを買いに上京した人が、この風景を見たらどう思うだろう」。ある日、パチンコ店が目前にあるターミナル駅で、近藤がそうつぶやいた。そんなことまで気にしなくてもと、周りにいた社員たちは笑ったそうだ。しかし、店を訪れる客の足取りまで想像するからこそ、説得力のあるクリエーションが生まれる。消費者に歩調を合わせるだけでなく、潜在的なニーズに迫る鋭い視線。相手を思う想像力とその角度が、根強いファンを生む。

《広げる編・ブランディング》迷子になっても“言葉”に帰る

ブランドポートフォリオを考える際、百貨店、ファッションビル、SC向けとチャネル別に描くのが一般的だ。しかし、マッシュスタイルラボの4ブランドの出店先は、都心型の百貨店、ファッションビルに偏る。店が隣接していても独立した個性を放つのは、社内外での一貫したブランディングにある。

合致点を見つける

都心型ブランドの開発が相次ぐ理由を、社長の近藤広幸は「それしか詳しくないから」という。「現場にニーズがあるから、市場を全力で勉強するとこうなった」と明快だ。近藤が自分の目で確かめ、納得してから踏み出す。それを形にするのは社員たち。だからこそ、「コンセプトが末端の社員まですとんと落ちる、〝芯〟の言葉が出てからでないと動かない」。スナイデルは「ストリートフォーマル」、ジェラートピケは「大人のデザート」のように、「思考が迷子になった時に立ち返る家のような言葉」を追求する。

「どうして今ショートパンツの気分なのかな?」「前の流行と何が違うと思う?」。執行役員企画部部長の楠神あさみは、事あるごとにデザイナーたちに問いかける。みんなで考え、合致点を見つけることでブランドの方向性を明確にしていく。「誰も天才じゃない。自分の気持ちが見通せているかというと、そうでもない。だからこそ、お互いが納得できる落としどころを探る」。みんなが理解しないと、「ブランドらしい着丈、分量感を見誤ってしまう」からだ。近藤も、デザイナーに注意する時は、「頭でブランドのフィロソフィーを反芻(はんすう)してから」という。

顧客の心を満たす

渋谷パルコのスナイデルで買い物した女子大生(21)は、「バイトのお給料が入ったら、ほぼ洋服代に使っちゃう。月5万~6万円ぐらい」と笑う。ヤングが服にお金を使わないと言われて久しいが、同社は服好きをしっかりつかんでいる。「(マッシュのブランドは)イメージがいいよね」と、競合する企業の社長も評価する。それは、こだわり抜いた商品、店装だけの効果ではない。

販促は極めてオーソドックスだ。雑誌のタイアップが中心で、SNS(交流サイト)の発信も他社ほど頻繁ではない。モデルの来店イベントも、館からの要請があればやる程度。期中セールもしない。「不特定多数よりも顧客への打ち出しを重視している」とは、スナイデルプレスの鈴木詩織。

出店時も、顧客だけにケータリングを振る舞うなど、「値引きではなく、商品を買う以上の非日常な演出」に気を配る。近藤も、「ブランドが世の中に伝わってからは、ファンをどうやっておもてなしするかに費やすべき」と言い切る。顧客の心を満たし続けることで、ブランドイメージを落とさず、唯一無二の存在感を放つ。

《広げる編・既存店》攻守のメリハリつける

成長する小売業の共通点はこれまで、積極的な出店による拡大路線にあった。1店当たりの売上高が下がっても、出店数で補った。しかし、マッシュスタイルラボは、攻守のメリハリをつけた戦略で既存店の売上高を着実に伸ばしている。市況の変化で出店による拡大戦略が通用しなくなった今、同社の蓄えてきた力が強みを増している。

〝怖がり〟であれ

「今年のジェラートピケの好調ぶりは、昨年、しっかり下ごしらえしていたから。甘えを一切しない、ものすごくシリアスな時期だった」と、執行役員ジェラートピケ事業部部長の豊山陽子。4ブランドの中で唯一複数店舗を出しながら、1店当たりの売上高も伸ばし続けている。

しかし、豊山は冷静だった。「0~100歳の幅広いニーズに応えなきゃいけないのに、絶対的なハッピーが作れていない。このままではファンシーブランドとして見られかねない」。あえて厳しい姿勢を貫き、ニーズを突き詰めて考えた。新しい挑戦として、若手デザイナーの感性を生かしたプリント柄や素材開発を決断し、当たった。

「スナイデル」も昨春の不振の経験が生き、チームに危機感が生まれ、売れている商品や再来店する理由など、好調の理由を分析する仕組みが出来た。「結果を出した人間こそ、怖がりであるべき」と、社長の近藤広幸も断言する。

支店は全国に

ブランドイメージからぶれない出店戦略も徹底している。スナイデル、「フレイアイディー」「リリーブラウン」の対象は都会的でおしゃれ好きの女性。だから、そんな女性たちがいないSCには出さない。1ブランド当たりの出店数も、25店が大体のめど。無理に広げず、改装や増床を繰り返し力量を上げる。

全国に支店があるのも特徴の一つ。12年に関西と九州、今年は東海支店を出した。出店ありきでなく、人材育成にも力を入れることで、安定した成長が築ける。「入店前の新人研修や3番手の研修などが丁寧に出来る。館とのコミュニケーションも密になる」と、執行役員営業1部部長の鈴木努も指摘する。

ブランドイメージがずれると、すぐに修正する。フレイアイディーは、12年秋にロゴを刷新、英国人のファッションアイコン、アレクサ・チャンをイメージモデルに起用した。売上高は伸びた。しかし、近藤は「企画から販売員までブランドイメージが伝わり、チームワークが高まった」ことを一番の功績に挙げる。商品から人材まで細やかに改善し、中身を濃くする。地に足のついた戦略が会社を骨太にしている。

《広げる編・海外》日本流をずっと貫く

今期(15年8月期)、「スナイデル」の海外(中国、台湾、香港)売上高は国内と同等の100億円規模を達成しそうだ。11年の出店開始から攻め続け、短期間で大きく成長した。レディスアパレルは中国事業から撤退・縮小する傾向だが、マッシュは依然強気だ。

思い切り投資

国内市場と変わらない経営姿勢で、根強いファンをつかんできた。進出時からずっと、「商品、内装、VMDまで日本となんの差もない手間暇のかけ方」(近藤広幸社長)を貫いている。11年は、ヤングレディスアパレルの中国進出ブーム。様子を見ながら慎重に出店する企業が大半だったが、同社は初めから思い切り投資した。

例えば、中国の施工費は日本と比べて割安のため、費用を浮かせる企業が多いが、同社は日本と同じ額。そのため、日本よりもさらに良い素材を使用して店装を作り込むことが出来た。ブランドの軸である〝いい物を買いやすく〟を追求するため、利幅を抑えてでも手頃な商品を提供しようと、日本の1.3倍の価格設定とした。

スナイデルは、日本で人気のブランドとして火がつき、好調店で年商2億円ペースを売り上げ、事業は黒字化した。現地の百貨店関係者も「原価率が高く商品力があり、価値を伝えるやり方が受け入れられている」と評価する。VIPルームの開設やVIP向けファッションショーなど、中国独自のファンサービスで、顧客の優越感をくすぐっている。

欧米企業のやり方

中国市場に消極的だった企業も円安が進む環境下では、海外販売を強化せざるを得ない状況だ。近藤の決断は早かった。昨年4月、1㌦=100円に差しかかるかという時点で、「為替リスクは日本市場をメーンにしていれば、ずっと付きまとう問題。原料高も進むなかで対応するには、海外のブランドビジネスしか解決策はない」と、海外戦略にアクセルを踏んだ。

「海外売り上げが日本の3分の1以下ではバランスが取れない」として、1年でその基準まで引き上げた。中期的には、スナイデルで海外100店舗を目指す。国内は各ブランド25店舗規模にとどめ、「国内でブランディングしながら海外で利益を上げる。欧米の企業がグローバルに展開する際のブランドビジネス」に倣う。

とはいえ、既存店売上高が前年を割る月が続いているのも事実。一方で、今夏、上海久光百貨に1号店を出した「フレイアイディー」の初日が記録的な売り上げを達成するなど、同社のブランドに対する期待は依然として高い。スナイデルは来春10周年を迎え、国内外で大きな仕掛けを計画中。「本気だし、楽観している」。そこでまた、はずみをつける。

《広げる編・チーム力》アルバイトの悩みまで議論

新店オープンの際、必ずする願掛けがある。販売スタッフ、営業、VMDら全員が集まり、掛け声と共にヤクルトで乾杯する。夜遅くまで準備にあけくれたメンバーに、笑顔があふれる。そこにブランドや職種の壁はない。

責めずに信じる

マッシュの組織体制は、古典的だ。企画部、MD本部、営業部など、職種によって分かれてはいるが、ブランド事業部制をとっていない。企画から販促まで一貫性ある仕掛けが当たり前になり、ブランド事業部制に変える企業が増えているが、社長の近藤広幸は、「必要性を感じない」という。「分けるとブランド間のコミュニケーションが出来なくなる。例えば、プレスはプレス同士で悩みを相談したいはず」。

同社はもともと友人知人のつながりからスタートし、創業当時からのメンバーも多い。「役員同士の仲がいいから、部を越えたコミュニケーションが自然に出来る」と執行役員企画部部長の楠神あさみもうなずく。「売り上げが下がった時、責められたことも責めたこともない。自分で気づいて反省した時に、相手がとるスタンスで信頼関係は築かれる。採用する時も、人間力を一番見ている。センスは後からついてきますから」と笑う。

決定権は店長

「大丈夫?」「賛成?」。全国店長会で、近藤は何度も店長らに確認する。独りよがりにならないよう、みんなで方向性を共有する。適正なサンプル数や納品数について、店長同士に議論させることもある。「決めたことは、1週間以内に必ず動く」と、執行役員営業1部部長の鈴木努もいう。

この場では、店長の意見が絶対だ。「決定権は君たちにあるという姿勢を社長はいつも示してくれる」と、「スナイデル」ルミネ新宿ルミネ2店店長の竹内千裕もいう。販売員の声を確実にとらえ、即座に実行に移すことが会社の信頼につながる。近藤も「人が生き生きしていないとブランドはうまくいかない。アルバイトの悩みについて、会議を中断して話すことだってある」という。

繊研新聞社が15年春卒業予定の全国ファッション専門学校生約1600人を対象に実施した「就職意識調査」で、「注目している企業」の1位にマッシュスタイルラボが浮上した。昨年まで5年連続首位だったファーストリテイリングに代わっての1位だ。同社のスタンスが社外にじわじわと伝わり、共感者を増やしている。社員がやりがいを持って働くことでブランドが輝き、意志のある人材が集まる。そんな好循環が生まれている。

商品で世界中の人と会話したい

次々とわき出るアイデアで、新市場を作っている。20~30代の婦人服をリードし、次は何かと注目する同業者も多い。近藤広幸社長は自らを「根っからのあまのじゃく」と言い、既成の〝つまらないこと〟を面白くしてやろうという好奇心にあふれている。

3年は我慢する

――物作りに投資してきた。

ブランドが利益を得られるまで3年はかかる。それまで経営者が我慢できるかどうかだ。社員に絶対うまくいくと言い続け、チームに勇気を持たせ、赤字でも投資し続けられるのは、自分が思いついて、しっかり納得したことだから。

例えば「リリーブラウン」は、原価率58%から始めて3年かけて30%台後半にした。3年間で反省点をたくさん蓄積した強いチームの頑張りがお客やメディアに伝わり、数字もぐっと上がり出す。そこは投資と思っている。「スナイデル」「ジェラートピケ」は高収益事業。でも、「フレイアイディー」、リリーブラウンは投資額を回収しきるのはまだこれからだ。

うちの人数、売り上げと同水準のほかの会社なら、利益額は2倍かも知れない。でも、必要以上に経費を抑えず、社員が目をキラキラさせて働けるやりがいを追求したい。ブランドを育てることに、経営者はタッチしなくていい。それよりも、強いチームが築けているかを考え、そのために声を掛け、人を育てる気持ちが重要だと思う。

――服を売ることに自信を失っている経営者が多い。

僕には分からないな。服は衣食住の一つで、先進国はこの三つを向上させて人生をどれだけ豊かにするか。自分たちはそれをサポートする仕事だと思っている。洋服へのニーズが減っているならば、だからこそ、より魅力的でオーラが出る服を作らなきゃと思う。物を作る人に愛情を注ぎ、商品に自信を持ち、センスも教育してきた。そこをもっと強化しなきゃいけない。

喜ばせたい一心

――もっと高い服に興味はないか。

とにかく人を喜ばせたい一心でやっている。なかったものを形にし、そうそうこんなの欲しかったと喜ばせたい。高いことで与えられる喜びって何だろう? 自分の中で、そこで満面の笑みが得られるようなイメージがわかない。売れるものはこうだと思ってブランドを作っていない。こういうニーズがあるはず、そこを起点にしている。

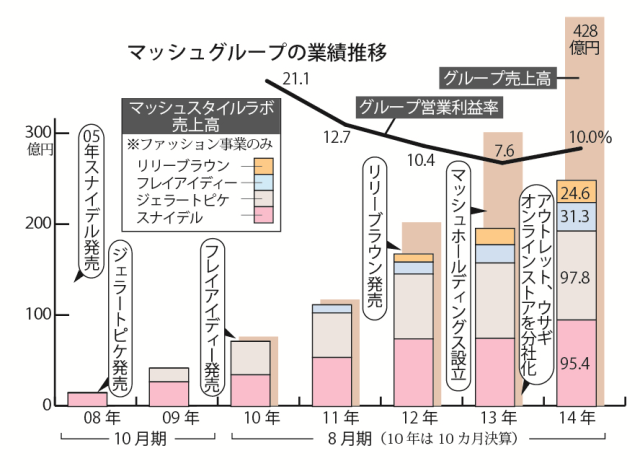

――グループ売上高428億円は、想定通りか。

こんなに大きくなるなんて全く考えていなかった。思いついちゃったから、やるしかないとここまできた。会社の将来像は僕が考えることじゃないんじゃないかな。僕や社員の思いつきの回数が減らなければ、そして、油断することなく取り組んでいけば、会社は少しずつ大きくなっていく。謙虚に、チャレンジ精神を持って。

将来的には、資金をとことん蓄えた状態で、米国で利益を出したい。米中日のファッション市場の売り上げがダントツで、たまたま3位の日本にいる。中国、米国でもディベロッパーとウインウインの関係を築き、商売を成り立たせたい。自分は色んな言語が話せるわけじゃないから、言葉が通じないところに表現で通用するか、挑みたい。商品で世界中の人と会話する、そこにロマンを感じますね。

■━━━━━━━━━━━━━━━━━━・・・・・‥‥‥………

「連載・型破り!マッシュスタイルラボ」あとがき

「言葉が通じなくても、商品が会話してくれるから」。全国店長会の最後に、近藤広幸社長が語った言葉です。インバウンド対策がテーマで、一生懸命作った商品の魅力が絶対に伝わるから、自信を持って対応してほしいと話されました。

このことからも象徴されるように、近藤社長は“ものづくりの人”です。商品作りに力を注ぎ、その魅力でお客に訴えかける─。近年、ファッション業界で疎かにされていた、当たり前のことをぶれずに追求し、マッシュスタイルラボは若い女性たちに支持されています。極めて正統派といえるビジネス手法で成長している同社の姿勢を伝えたいと、この連載を企画しました。

自身をあまのじゃくと言い、一見クールに見える近藤社長ですが、実際はものすごく熱い方です。社員を大事にし、彼らを喜ばせることが生きがいの一つ。

例えば、新オフィスのデザインはいつも近藤社長が手掛けますが、出来上がるまでは一切社員に入らせない。入った瞬間の喜ぶ顔が見たくて、秘密で作業を重ねると別の方の取材で聞きました。

社長室には色んなアートやおもちゃが飾られていて、てっきり社長自身のコレクションかと思っていたら、ほとんどが社員からのプレゼント。このマッシュの団結力が、強さの秘訣だと感じました。近藤社長の愛読書は、週刊少年ジャンプで連載中の『ハンターハンター』。ここでも事あるごとに仲間の友情が描かれ、物語の大きなテーマになっています。

そもそも、どうしてグラフィック業界からファッションを始めたのかと聞くと、「自分以外の人を喜ばせるものづくりをしたかったから」とのことでした。

「ものづくりで男女の対象がはっきり分かれているのって、ファッションぐらい。これまでの人脈を使わず真っ白な状態でやりたかった。レディスだと、自分は着ないから完全に人を喜ばせるために考えられるし、どんどん人に相談してやらざるを得ない。それがやりたかった」と言います。同社の企業理念は「私たちの発想を形にし、人々に幸せを届ける」ですが、その真髄を感じるエピソードでした。

最後に。連載にあたり、本当に様々な方に取材させていただきました。お願いしておきながら、どうしてここまでオープンに取材させてくれるのか不思議でもありました。「(マッシュと同じことを)やれるものならやってみなっていう自信があったからですか?」と聞くと、近藤社長は苦笑いしながら、「こんな大変なこと、誰もやらないでしょう」と一言。この連載を通じて、そんな同社の真摯でピュアな姿勢が少しでも伝えることができたのなら幸いです。

東京本社編集局記者・金谷早紀子