英国最大の室内スケートパークが登場した。どこに? セフルリッジ!

広さ1700平方メートル。入場無料。ロンドン最大の売り場面積を誇る百貨店とはいえ、そんな場所がどこにあるのか。いや、3週間(3月27日〜4月19日)の期間限定とはいえ、そんなもの作って採算とれるのだろうか、というのが業界人のストレートな疑問だろうか。

実は、セルフリッジはセルフリッジでも、百貨店ではなく、そこに隣接した旧セルフリッジホテルが舞台となっている。もう何年経つのだろうか。ホテルがいつの間にか閉業し、その後新高層ホテルの建設計画が持ち上がるも、地方自治体の許可が降りずに頓挫。その後、オーナーが変り、再び新ホテル計画がささやかれたが、今だ何も起こらずに超一等地の建物が空家となっているのである。

最近はその存在を忘れかけていたのだが、2月のロンドン・コレクションで、アーデムがこの旧ホテル内でショーを行い、世の中に取り残された感がひしひしと伝わってくるその空間に、10年ぶりに足を踏み入れた。

今回のスケートパークは、セルフリッジ百貨店と携帯電話会社のHTCが組んで実現したもので、ビッグベン・ロード・ギャップやショーディッチ・ブロックスなど、ロンドンのアイコニックなストリートスケートスポット7カ所を再現したレプリカコーナーと、セルフリッジの店内で販売されている口紅、サングラスなどの商品、あるいは巨大なショッピングバッグをモチーフにしたコーナーからなる。場内では連日レッスンも行なわれている。

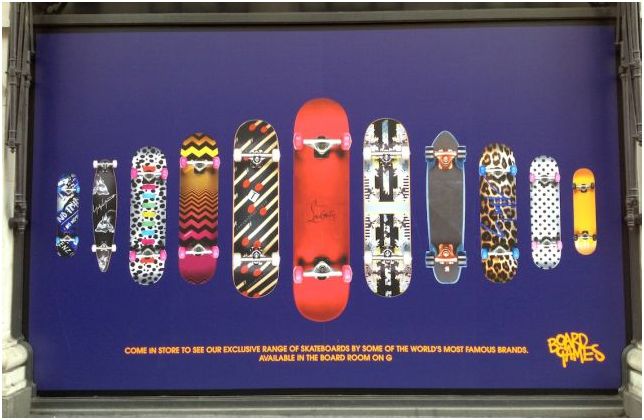

実はこの室内スケートパークは、スケートやサーフィンをクローズアップしたセルフリッジの春のキャンペーン「ボード・ゲームス」の一環で、一階の売り場西側にあるイベントスペース、ワンダールームには、「ザ・ボード・ルーム」が登場し、著名デザイナーが特別にデザインしたスケートボードがボードウエアやアクセサリーなどと共に並んでいる。

ステラ・マッカートニー、ニコラス・カークウッド、アーデム、プリーンといった英国のデザイナーブランドからヨウジ・ヤマモト、ジル・サンダー、クリスチャン・ルブタンまで、40ブランドによる各100個限定のボードは75ポンド(約1万3000円)。すでに半分ぐらい売り切れという人気ぶりだ。

加えて、リック・オウエンス、サカイ、メゾン・マルタン・マルジェラなどの一点ものの特製ボードもある。もっとも、靴下とサンダルをはいた足先がくっついているサカイのものなど、こちらはボードというよりもオブジェで、お値段も8500ポンド(約150万円)。ちなみに一番高額なのはリック・オウエンスで9470ポンド(約170万円)となっている。

店を囲むショーウインドウも西側何面かはこのボードが飾られ、東側はボードを持ったマネキンによる春夏コレクションを紹介するウインドウがいくつも並んでいる。まさかこんな格好をしてボードにのらないよなあと思うスタイリングもいっぱいあるのだが、これがとても自然におさまっている。というか、ものすごく今の気分。そう、「ボード・ゲームス」はスケーターファッションの紹介ではなく、スケーターやサーフカルチャーがファッションに及ぼす影響をアピールするキャンペーンなのである。

そこでふと、昨年夏、小笠原拓郎記者がこの「レポート+」で書いていたコラム「楽しみと憂鬱」を思い出した。そこには、2014年春夏メンズコレクションについてこんなことが書かれている。

「どんなシーズンだったのだろうかと思うと、やっぱり、スケーターカルチャーがハイファッションの中にぐぐっと入ってきたシーズンでした。ヒップホップ以降のストリートカルチャーのハイファッションへの影響がどうなるかってことを、ずっと考えていたのですけれど、ついに本格的に広がり始めましたね」

それにしても、セルフリッジの売り場に並ぶデザイナーのスケートボード。一瞬、この人はスケーターとは結びつかないのでは、と思うデザイナーも、ひと呼吸おくとすんなりとけ込んでくるから不思議だ。そう、日本でかつて「スケボー」と呼んでいた80年代末から90年代にかけてのあのスケートボードブームのころと、それが死語扱いされ、「スケート」の名で再ブームとなっている今では、背後にあるカルチャーというかトライバル(日本語では「族」というのでしょうか)が全く違う。

勝手な解釈かもしれないが、スケートはより健康的でナチュラル、そしてどこかフェミニンな部分もあって大人なイメージ。というか、スケボー時代はそれが1つのとトライバルとして、同じようなライフスタイルをもつ一部の人々のものだったが、今では万人のものへと広がった。

ハイファッションとスケボーはお友達ではなかったけれど、スケートとはお友達になれるのである。サーフィンもしかり。シャネルがパリコレにサーフボードをもったモデルを登場させて話題になったのも、随分懐かしい話になってしまった。

でも、セルフリッジの「ザ・ボード・ルーム」で、どうしても違和感があるブランドが1つある。ドリス・ヴァン・ノッテン。どことなくエスニックな段違いになったストライプの地柄に黒と白の大きな花が描かれたそのボード自体は、決して他のブランドのものから浮いているわけではない。でも、どうにも不協和音を感じるのはなぜなのだろうか(ドリスさん、ごめんなさい。決して悪口を言っているのではありません)。

それは、エレガントかつ大胆な、凛としたクリエーションが、大衆化されたスケートカルチャーが容易く近づけない、高尚な強さを秘めているからなのかもしれない。もっともそれはレディスコレクションを思い浮かべるからであって、メンズコレクションとはお友達なのだろうか。うーん、それでもなんかどこか違う感じがする。

小笠原先生、そこんとこどう思われますか?

あっと気がつけば、ロンドン在住が人生の半分を超してしまった。もっとも、まだ知らなかった昔ながらの英国、突如登場した新しい英国との出会いに、驚きや共感、失望を繰り返す日々は20ウン年前の来英時と変らない。そんな新米気分の発見をランダムに紹介します。繊研新聞ロンドン通信員