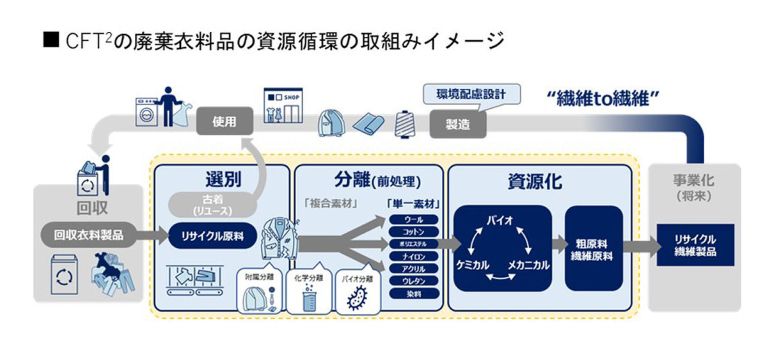

廃棄・焼却処分される衣料を減らし、循環型にシフトしていくことは繊維ファッション産業の大きなテーマだ。このほど国内の有力繊維メーカー5社などが集まり、繊維to繊維リサイクルの社会実装に向けたアライアンス「CFT2」(コンソーシアム・フォー・ファイバー・トゥ・ファイバー)を発足した。リサイクルのネックになる複合素材の選別を自動化し、リサイクル困難な物もバイオ技術で再資源化することを目指す。多くの企業にアライアンス参加を呼びかけ、40年に繊維の廃棄ゼロを目指す。

【関連記事】国内素材大手5社、150億円拠出し「CFT2」発足 繊維to繊維の実現へ結集

世界に先駆けた先進例

帝人フロンティア、クラボウ、東レ、日清紡テキスタイル、ニッケと、バイオ技術を有する公益財団法人地球環境産業技術研究機構(RITE)によるアライアンスの事業提案が、国立研究開発法人であるNEDOに採択された。25~32年の総事業費363億円という大型プロジェクトで、参加企業も150億円を拠出する。

アライアンス結成の背景にあるのは、リサイクルを実装するうえでハードルとなる複合素材の存在だ。衣料品回収のナカノが協力した環境省の調査では、自治体回収のうち綿やポリエステルといった単一素材で出来た服は約27%にとどまり、残りの7割は2種類以上の繊維で構成される複合素材が占める。

帝人フロンティアはポリエステル、東レはナイロン、クラボウや日清紡テキスタイルは綿、ニッケはウールと、それぞれ主力素材でリサイクル技術を開発しているが、複合素材が主流のため、実装が難しいという共通の課題を抱えていた。このため、共通インフラ作りが欠かせないとして企業の枠を超えた取り組みにつながった。

世界ではポリエステルやナイロンの商業リサイクルプラントを設置する動きが広がっているが、日本と同様の制約があり、この解決策は見えない。そうした点でも「CFT2は世界に先駆けた先進例になる」(帝人フロンティアの重村幸弘取締役執行役員技術・生産本部長)と自負する。

バイオ技術でロスなくす

CFT2で今後進めるのは、回収衣料の自動選別と、複合素材をリサイクルしやすい単一素材にしていく技術の確立だ。現状は手作業で古着として再販売が可能な物とそれ以外に分け、組成表示や手触りで素材別に分類している。帝人フロンティアと東レなどによるNEDOの先導研究で選別自動化の基礎研究を行っており、この知見を引き継ぐ。赤外線などの光を使った成分解析、カメラ、AI(人工知能)などを組み合わせ、年数十万トン規模が処理可能な高速自動選別の実現を目指す。

組成情報を取得した服はボタン、ファスナーといった異素材の副資材を分離した後、混率の高い繊維ごとに分類する。ポリエステル高混率ならケミカルリサイクルで分離し、綿やウールが高混率ならバイオ技術でポリエステルを分離して天然繊維を再資源化する。バイオ技術はRITEが保有しており、ポリエステルを酵素で解重合する技術の活用を想定する。ポリエステル綿混をケミカルリサイクルした後の残渣(ざんさ)も従来は廃棄するしかなかったが、バイオ技術で繊維原料にしたり、堆肥(たいひ)化するといった技術を検討していく。システム完成までの技術的なハードルは高いが、難易度が低いものから早ければ28年には量的実証ができると期待する。

共通基盤となる選別・分離と並行し、各社技術のブラッシュアップも進める。日清紡テキスタイルは綿をイオン液体で溶解し、再び糸にする。NEDOの先導研究でシャツ再生の試作が出来ているが、架橋剤の除去・脱色といった前処理技術の確立や、高価なイオン液体の回収率向上などに取り組む。ニッケは反毛による繊維の切断を抑制する技術や、短い繊維でも紡績可能な新たな手法の開発に取り組んでいる。

リサイクルに適した設計

CFT2として技術確立以外のテーマにも取り組む。リサイクルに適した製品設計もその一つ。経済産業省が昨年、「繊維製品の環境配慮設計ガイドライン」をまとめたが、こうした切り口での商品企画をアパレルなどに呼びかける。またライフサイクルアセスメント評価による環境負荷軽減効果の開示、消費者に向けたリサイクル推進への啓発活動、トレーサビリティー(履歴管理)の確保など取り組んでいく。

環境省の調査では、消費者が手放した使用済み衣料のうち、6割強が焼却・埋め立てされており、その量は1日平均1300トンと推定される。CFT2はこうした廃棄衣料を再資源化するため、国内に複数カ所の回収・選別拠点が整備された将来を構想、40年には廃棄ゼロを目標として掲げる。

(繊研新聞本紙25年11月28日付)