英国で見直される書籍

デジタル化が加速する今、紙の本を出す意義がどこにあるのか。

5年前、先輩の編集者に「ロンドンファッションの本を出す気はないか」と聞かれた時、あまり乗り気でなかったのはそんな気持ちがあったから。電子書籍であれば、動画や音声も盛り込める。次に本を出すならデジタルでしょう、と。

そんな私が紙の本「ロンドン・コレクション1984-2017 才気を放つ83人の出発点」を出したいと思ったのは、日本のことはよくわからないが、私が住む英国では本が見直されていることを実感していたから。一読するだけでない所有することの価値を高めた内容のもの、誰かにプレゼントしたくなる素敵な装丁のシリーズ本、コーヒーテーブルブックと呼ばれる5キロ前後もあるインテリアの一部になるような素敵な写真集。

本屋ではそんな特別なものも目に止まるが、記録媒体としての本そのものの存在価値が見直されている。実際、減少傾向にあった紙の本の売り上げは、ここ最近回復しているという。

今は亡き同僚の「デジタルデジタルって騒いでいるけれど、紙に勝る記録媒体はないと思うんだけどなあ」という言葉が幾度となく頭によぎる。「そんなこと言っていたら、時代に乗り遅れるだけだよ」と返したかったが、なぜかその言葉がずっしりと響き、何も言えなかった。

紙に勝る記録媒体はない。今なら、私も声を大にして言える。

さらにはもっと視野を広めて「アナログに勝る記録媒体はない」という事実は、この本の編集作業を進めれば進めるほど痛感した。

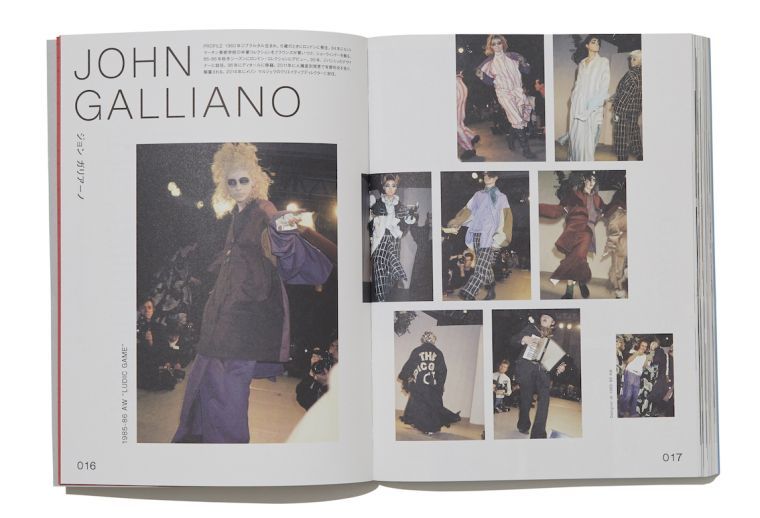

前回のコラムで記したように、この本は30年近く私が取材してきたデビュー間もない若手デザイナーのインタビュー記事と、ファッションショー撮影の世界的な第一人者、クリス・ムーアのアーカイブ写真を再編したもの。そこに、新たに執筆する各章の前文や年表、様々な新人支援プロジェクトのデータが加わる。

編集作業はインタビュー記事のリストアップからスタート。デザイナーがコレクションやクリエイションについて語っている記事のコピーを集めた。自宅のインテリアとかペット、「ジーンズについて」など特定のテーマについて語っているものはNG。

そうしてある程度の数が集まったのだが、どうにも歯抜け状態。過去の掲載ページは媒体ごとにスクラップしてあるが、「ハイファッション」や「ファッションニュース」など、毎シーズン何ページにもわたるロンドン・コレクションページを執筆した媒体は、雑誌そのものを保存しているのですぐにどこにどのインタビューがあるかわからない。「繊研新聞」もスクラップしてあるコレクション速報の裏にインタビューがあったりして見逃してしまう。

そして気がついたのが取材テーブだった。

英語で取材して日本語で書く。英語には自信がないので必ず録音する。80年代末から2009年まではカセットテープレコーダーで録音し、テープには取材相手と日付を記していた。

それを全部保存していたら大変な数になるので、ビジネスインタビューやショップ取材は保存していない。でも、デザイナーインタビューだけは消せなかった。毎回様々な感動を与えてくれたデザイナーの肉声は私の宝物。テープだけでなくケースにもデザイナー名と日付を記して保存してある。

つまり、このカセットケースがインデックスとなり、そのインタビューを掲載した媒体を探し出すという方法でアーカイブを揃えた。テープを見るまでは忘れていたものも次々と思い出した。インタビュー自体は覚えているが媒体が思い出せない場合はテープを聞き直して記憶をたどる。

ところが、ここ7、8年は歴代のiPhoneで録音しているのでまとまった形では保存されず、死んでしまったiPhoneとともに無くなってしまったものもある。

掲載する記事が決まったら、次はそれを原稿にする作業だ。つまり、編集用のデジタルデータを集めること。過去に書いた原稿は基本的にパソコンからは削除しないし、削除するとしても外部記憶媒体に残してあるのだからそれを集めればいい。

しかし手元にファイルとして残っているのは古くても15年前ぐらいのもの。それ以前は、残っていても今や再生不可能なZIPデスクやフロッピーデスク(今時の人々はそんなものの存在知らないでしょう)に入っている。さらにそれ以前はワープロで書き、プリントアウトしてファクスで送稿というようなことをしていたのだから、データなんぞものはない。

そこで2000年以前のものはコピーを見ながら文字起こしをした。この地道な作業は編集担当の村松さんがほとんどしてくれたので、本当に助かった。感謝。

さて、2000年以降にパソコン上で書いた原稿のデータ集めである。現在使用しているMacBook(以降ラップトップ4と表記)とその前のもの(以降ラップトップ3と表記)で書いた原稿はそのままパソコン上あるのですんなりクリア。それ以前のものも同じホルダーに入っているが、Wordのフォーマットが古過ぎて読めないものがたくさんある。

そこで、そのデータをさらに古いパソコン(以降ラップトップ2と表記)に移すと、読めなかったものの半分ぐらいが読めた。そこで読めなかったものは、さらに古いパソコン(以降ラップトップ1と表記)で開くと全て読めた。

加えて、ホルダーにないものはCD−ROMで保存されているので、CD−ROMドライブが内蔵されているラップトップ2かラップトップ1で開くと読めた。というわけで、Wordデータで残っているものは全部読めたのだが、それをラップトップ4で読み込める状態にするには技がいる。パソコン上で古いWordファイルと新しいWordファイルを開いてコピペすればいいのだが、そう簡単にはいかない。

ラップトップ1では最近のWordファイルは開けない。なので、そこにあるデータはラップトップ2で開けるWordファイルにコピぺし、ラップトップ2に移す。同じ作業でラップトップ3、ラップトップ4へと移行させる。飛び級できるファイルもあるが、最低ワンクッション置かないと開けないのである。

机の上に4台のパソコンを広げての作業で、文字起こしの作業は半減した。ちなみに、データで再現できた一番古い記事は2001年に「装苑」に掲載された「イーリー・キシモト」のインタビュー。

機械やソフトがなくても、100年経っても見ることができる紙

アーカイブ記事のデータが揃うと、次は本の資料的価値を充実させるためのブランドのプロフィールやロンドン・コレクションの年表、様々な新人支援プロジェクトの歴代の受賞者リストなどの作成へと移った。ここでこそ、まさに紙の威力を痛感させられることになる。

80年代のロンドン・コレクションの会場がいつどこからどこへ移ったか、あるデザイナーがいつ休止していつカンバックしたか、現存しない支援プロジェクトの参加メンバーは、といったことは主催者に聞いてほとんど答えは得られなかった。倉庫に資料は残っていても、誰も見ることなくダンボールの中で眠っている。

そこで大活躍したのが、私の部屋の片隅に保存してあった、毎シーズン主催者が発行するプレスリリースや小冊子で、最終スケジュールや支援プロジェクトの選出者のリストなどが入っている。それとともに重宝したのが、毎シーズン欠かさずスクラップしておいた「繊研新聞」のコレクション報道の掲載紙と「ハイファッション」のコレクション特集号である。私が渡英した88年以降はほぼこれでカバーできた。

問題は私がまだ取材していない84年の発足から90年前後まで。当時から撮影していたクリスやデザイナー本人に聞いても、記憶は曖昧で断定できない。新会場に移ったという記憶があっても、それがいつのシーズンかなんて覚えていなくて当然である。

そこでさらなる強い紙の味方が登場する。「繊研新聞」は02年3月まで、1ヶ月分の新聞を縮小して一冊の本にまとめた縮刷版を発行していた。編集部の赤間さんにお願いして、84年から90年までのロンドン・コレクション関係の記事をスキャンして送ってもらった。

一方で、村松さんが文化出版局に行き、やはりこの時期の「ハイファッション」に掲載されたロンドン・コレクションのページをピックアップして送ってくれた。そこからかなりの情報が得られた。

そうして、本国にもないコレクションの変遷をまとめた年表や支援プロジェクトの歴史が完成した。

短期記録媒体として、デジタルは素晴らしい。でも、いつまでも残しておきたいものは紙媒体が勝る。再生装置もソフトも何もいらずに、100年経っても見ることができる。

そしてもう1つ補足するなら、デジタルでの検索はすぐに欲しい情報が得られて素晴らしい。でも、その部分だけがピックアップされた点の情報でしかない。紙媒体はその前後も見られる線の情報、さらには周辺も見られる面の情報で、背景や流れがわかる。

「ファッションは流れが大切。とりわけコレクションは流れを見なければだめ」。これは10年前に他界した親友ジャーナリストの口癖だった。

あっと気がつけば、ロンドン在住が人生の半分を超してしまった。もっとも、まだ知らなかった昔ながらの英国、突如登場した新しい英国との出会いに、驚きや共感、失望を繰り返す日々は20ウン年前の来英時と変らない。そんな新米気分の発見をランダムに紹介します。繊研新聞ロンドン通信員