ファッションスクールのここのがっこうは、4月12日~14日、24年度の受講生の修了展「ここのがっこうエキシビション2025」を山梨県富士吉田市内で開いた。第5回を迎え、約80人が参加した。アドバンスドコース18人、マテリアルコース17人は個別に展示発表し、プライマリーコースとプレアドバンスドコースは合同展示を行った。

(須田渉美)

形にとらわれない

ファッションの捉え方が一段と広くなっている。服の形にとらわれずにクリエションを掘り下げる傾向が見受けられた。ここのがっこうを主宰する山縣良和さんは「〝ファッションまっしぐら〟という生徒が10年前より減っている。何か表現をしたい気持ち、布を使う意識はあるが、ファッション製品になる前を表現している作品が増えた。ファッション業界に興味はあっても、自分をそこに合わせようとはしていない感じもある」と話す。

一例を上げると、solahamadaさんは、網走までのヒッチハイクで見つけた漁師のグローブに手刺繍したり、カラフルな配線管を刺繍で縫い留めたりした作品をワゴン車の扉を開けて展示した。「旅をして詩を書くように、思うがままに刺繍をする」ことで自分らしさを見いだす。

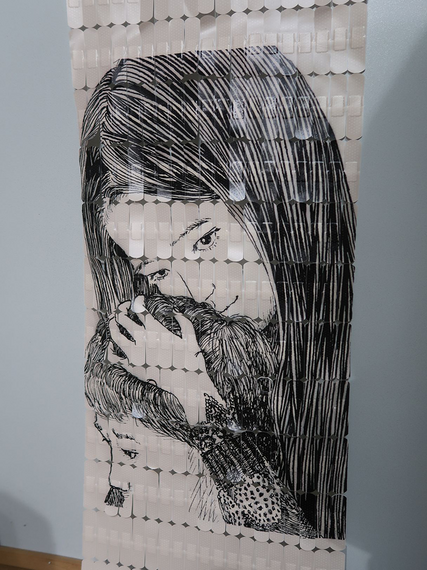

漫画などキャラクターの表現をルーツにする馬場逸平さんは、ばんそうこうを整然と敷きつめた上に絵を描いて「増殖していく感覚」を作品にした。キャラクターとの親和性がある「シールや雑貨など安っぽいメディア」に身近さを感じている。

ファッションが好きだからこそ感じる違和感を作品にしたのは佐藤珠水さん。一つの部屋に普段自分が使っている衣服や道具75点を展示し、欠損の価値を問いかける。きっかけは、自分が愛着を持っていても「汚れ、ほつれなどの劣化した状態を否定的に見る人がいる」ことに戸惑いを感じたことだ。日々過ごすうちに服は汚れ、物は壊れる。「時間の経過を美しいものと捉えたら、全てが良くなる。繕いや〝ぼろ〟の文化といった日本人ならではの感性を大事にしたい」。

異分野の視点反映

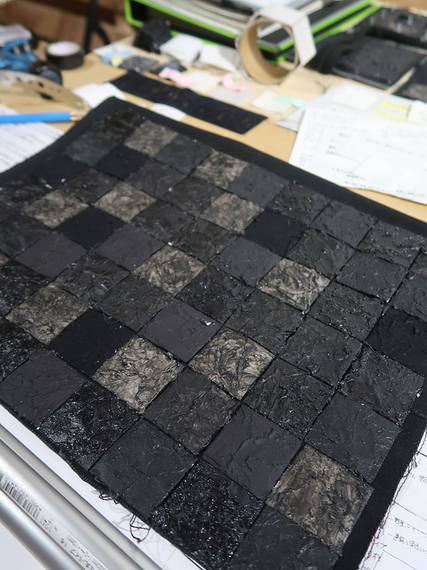

服作りに向き合った作品にも、異分野の視点が反映されている。別府星士朗さんは昨年に続き、幾何学的なアプローチで取り組んだ。着眼点はグリッド。生活に欠かせないディスプレーの座標を現代の表層と捉え、赤いトラック柄を下地に手作業でコードをグリッドのように縫い合わせてパターンを作り、ブルゾンを作った。体に沿った曲線が立体感を生み、角度によって柄の見え方が変わる。

幼少期に親の離婚を経験したコバヤシダイスケさんは、消えてしまいそうな家族の記憶をとどめたい気持ちを服作りに託した。キャラクターの人形など、思い出を閉じ込めたビニール風船をつなぎ、構築的に見せたドレス、毛糸とプラバンのテープを立体的に編んだニットウェアなど、家族への様々な思いが絡み合った力強い作品を見せた。

木村駿さんは、東京芸術大学美術学部絵画学科に在籍していたが、「社会学や人文学が交差するファッション」で表現の幅を広げたいと中途退学し、ここのがっこうで学ぶ。自分にとって身近な絵具を塗り重ねたテキスタイルを制作、今後は構築的なシルエットの表現を目指す。「過去のデザイナーが作り上げたもの、歴史を超えることにチャレンジしたい」という。