「描くより縫う方が好き」――エッセー漫画家グレゴリ青山さんは4月、『ある手芸中毒者の告白 ひそかな愉(たの)しみと不安 縫い欲にまみれたその日常』(誠文堂新光社)を刊行した。手芸にまつわる日常や〝あるある〟に加え、グレゴリさんが手芸を通じて得た気づきや思いを記した。手芸愛好家の共感を誘うとともに、新たに手芸を始める人の背中を押す。

(榎田果歩)

無限の端切れ消化

グレゴリさんは96年に漫画家としてデビューし、これまでに旅行や田舎暮らし、関西などをテーマにしたエッセーを手掛けてきた。物作りへの関心の土台には、幼少期からの経験がある。実家は和装用のバッグの製造業に携わっていた。中学生の頃、学校でペンケースやポーチを作るのが流行し、グレゴリさんも母に教わりながらペンケースを制作。完成したのははやっていたようなファンシーで可愛らしいものではなく、合皮を使った本格的な製品になってしまったと話す。高校時代にはオードリー・ヘプバーンが映画で身に着けていた衣装を参考にスカートやワンピース作りにも取り組んだ。グラフィックデザイナーを志し専門学校へと進み、手芸からはしばらく手が離れていた。

再熱したのは結婚後、偶然生地を購入したことがきっかけだった。服を作った後に出た端切れを捨てることができず、パッチワークの材料として再利用。ただ、何かを作るたびに新たな端切れが生まれ、それを消化するために新たな布を買うという「生活に支障が出るほどのハギレ消化症候群にかかってしまった」。だがある時、布団店でパッチワークの電気カーペットカバーが1980円で売られているのを見て、熱が落ち着いたと話す。

ただ、完全に熱が消えたわけではなかった。数年前の断捨離をきっかけに、再びミシンを踏むことに。京都の東寺で毎月開催されている「弘法市」や北野天満宮の「天神市」へ古布を求めて通うようになった。

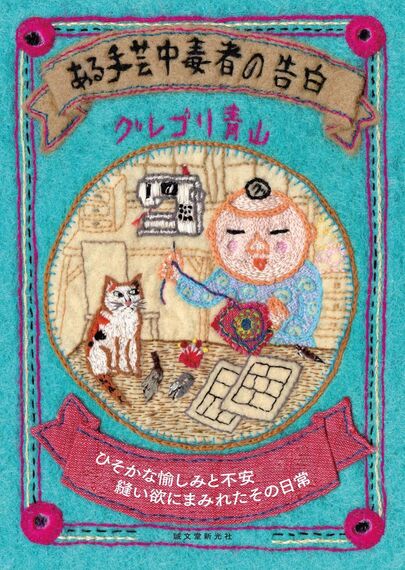

新たな趣味も見つけた。手芸好きの友人に誘われインドのミラー刺繍のワークショップに参加した。鏡を布に縫い付け、ステッチで装飾するインド西部の伝統的な刺繍だ。下絵に沿って縫っていく通常の刺繍とは違い、好きな糸で自由に刺繍を進められる解放感が魅力だという。ある手芸中毒者の告白の表紙も、すべて刺繍で描いた。

生きる上で必要

「手芸って、生きることだと思うんです」とグレゴリさんは語る。それに気づいたのは、ある展覧会の広告で見かけた一着のワンピース。それは、戦後満州から引き上げる際に、亡くなった赤ん坊のおしめを縫い合わせて作られたものだった。ギャザーが寄せられていたりところどころ柄が変えられていたり、意匠性が感じられたという。他にも花のようなデザインが彫られた手製の湯飲みや草などで着色されたマージャンパイなども展示されており、「極限状態の中、生きるために作られたものだと感じた」。コロナ下、マスクの材料を求める人が手芸店に殺到したときにも違和感を覚えた。「例えばマスクひもは丸ゴム以外でも代用できるのに、それすら分からない人が多くいて心配になった」と振り返る。要因として、ファストファッションの台頭で服は買うのが当たり前になり「実際に作るところを見たことのない人が増えたからでは」と指摘する。「〝難しい〟を理由に作らないだけ。やってみれば意外と簡単だし、自分の手で作ることで価値を理解し消費意識も変わっていくはず」。「とある手芸中毒者の告白を通じ少しでも手芸人口が増えてほしい」そんな思いを込めた。