尾州産地ののこぎり屋根工場の風景を残そうと、改修に取り組む一級建築士がいる。愛知県一宮市出身の田代大賀さんだ。学生時代に地元から離れたことで、改めてのこぎり屋根工場の魅力に気付いたという。

(小坂麻里子)

のこぎり屋根工場は、北側からの均一な自然光を確保するために北窓を設けた三角屋根の工場を指す。のこぎりの歯を上に向けたような形であることから、のこぎり屋根と言われている。生地の柄や組織、色を見るのに適した織物工場として、尾州産地では多く建てられた。

地元の活動に感化

田代さんは毎日のこぎり屋根工場を見ることが日常で「全国どこにでもあるもの」だと思っていた。地元を離れ秋田県の大学で建築を学ぶ中で、のこぎり屋根工場の風景が地元特有のものであると気が付いた。

折しも、尾州産地では使われなくなったのこぎり屋根工場の今後を語る座談会「のこ座」や、再活用プロジェクト、尾州産地若手社員の集まり「尾州のカレント」などの活動が行われていたこともあり、「自分も飛び込んでみたくなった」という。

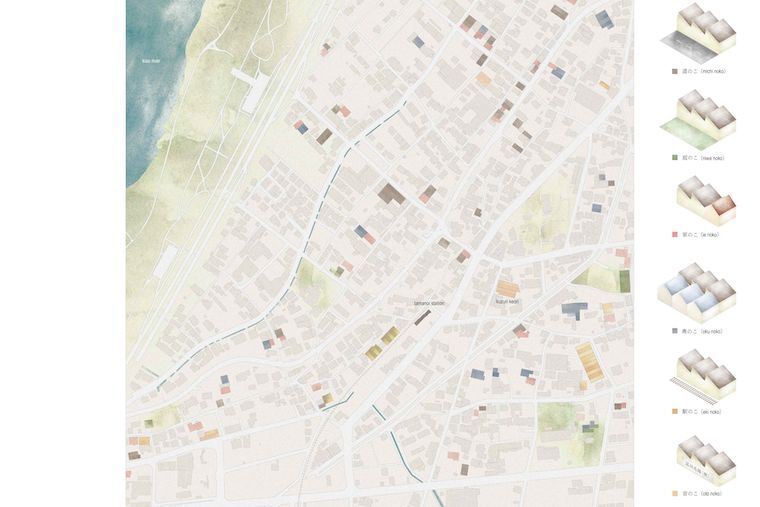

地元の活動に関わりながら、卒業設計は尾州産地ののこぎり屋根工場を題材にした。一宮市玉ノ井周辺に現存する工場を調査し、今も稼働する工場のほか、使われなくなった工場を建てられた場所に基づき六つの属性に分類。元毛織物工場のギャラリー「のこぎり二」の改修に携わった建築士や、尾州産地企業の社長にも話を聞き、18年にのこぎり屋根工場の分布図を完成させた。

その後、大学院に進学しコンペの結果などで自信をつけたため、卒業設計を見直して改修プランを考案。大学院2年時にのこぎり屋根工場をシェアハウスに改修する提案「染まる家」を発表し、京都のコンペで入賞した。大学院卒業後、20年に地元の設計事務所に就職。実務経験を積み、23年冬に一級建築士試験に合格した。24年6月に独立し、事務所「ノコギリアーキテクツ」を構えている。

選択肢を広げる

今ではのこぎり屋根工場が建てられている土地の属性と持ち主の属性を基に改修プランを立て、カフェ、ギャラリー、コミュニティースペースなど二次利用の選択肢を広げるプロジェクトを進めている。

のこぎり屋根工場の構造はどれも同じのため、改修方法は転用できる。施工事例を増やし、最終的に「のこぎり屋根工場の改修図鑑」を作るのが目標だ。

「建築家として、のこぎり屋根工場を改修設計して新しい使い道を見つけていき、のこぎり屋根の風景を少しでも守っていきたい」と話す。